中心,街道给人以破落的感觉。街右侧的这栋老屋不知道是年久失修坍塌,还是火灾,只剩下一堵墙“撑”着门面,显摆往日的不俗。 我走过一些古村落,也曾见过街亭,但像溪头都老街这样密布的还真没有。街亭覆盖街面直至河沿,设置有长木凳,太阳晒不着,下雨淋不到,累了可以歇息,闲时围坐说地侃天,是溪头都老街最为特色的建筑。

走到最大的街亭,都想起来了,右旁的巷道就是通往老家的路。

记忆中巷道狭窄幽深,光线很暗。现在由于一些房子改造了,倒很明亮。巷道中段有一开阔处,看到保存完好的三合土地面,我对女儿说,这里原来是房子,我有印象。傍边一位好奇的注视我们这两位不速之客的妇女搭腔说,这里原来有五间房,现在拆了。然后问我们是哪里人?我说出父亲的名字,她马上就知道我们的来历。

泾县东乡的古名居一般是庄园式的,一个家族整体连片,规模宏大,然后由纵横巷道分成若干个单元居住空间。每家人既独立,又邻近,串门只要跨一步。东乡的古名居一点不亚于徽州古民居,有不同的特色,一般进门都有很大的庭院。而徽州古名居大多数是单家独戸,规模较小,只有黟县宏村“承志堂”类似泾县东乡的古名居。

泾县东乡较大的民居群都以“堂”冠名,如“笃诚堂”、“聚星堂”、“思永堂”等等,不知道还真不好问路。熟悉了妇女见我们说不清,就告诉我们,你老家是“兰馥堂”。她就住在这里,在巷道口我把她家拍了。

出巷口就看见老家了,由于我们在黄山、婶婶随堂妹住到泾县城里,老宅无人居住,又没有人管理,婶婶已将老屋卖了,院门左就是祖父和儿时父亲居住的正屋,右侧原来是柴房和堆放农具和杂物的角屋。

进院,原本想进去看看老宅,拍些照片留下“想头”,无奈新的房主不在,门锁住了,没能如愿以偿。

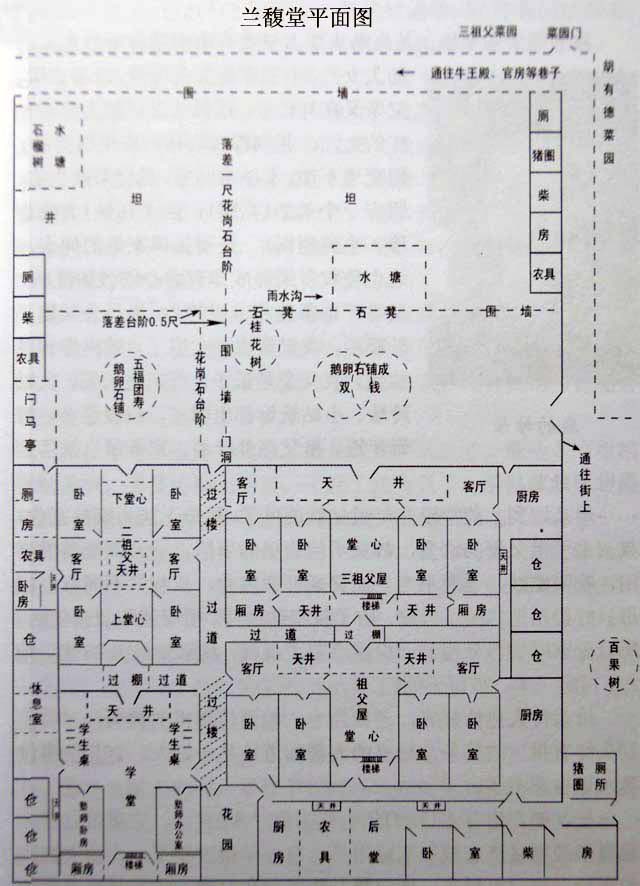

“兰馥堂”在胡氏中是一个独立的家庭,曾祖父兄弟二人共同建造的这座庄园。由于老大胡纯兰无后,实际上成了曾祖父胡泽馈的庄园。曾祖父有三个儿子,长子胡养斋,次子胡养坤,祖父最小叫胡养初,都居住在“兰馥堂”。大爷爷家的堂兄胡骏绘制的平面图一目了然的反映了“兰馥堂”族人分布情况。

这原来是二祖父胡养坤居住的空间。可是他只生有一子,而且年少就患上了肺痨病,结婚不久就去世。妻子胡汪氏不久也随夫而去,二祖父家绝后了。

巷道是通往大爷爷家和学堂的。巷道口新接的房前有位妇女晒太阳,我们与她打招呼,而不知道什么原因没有反应。想想算了,由于土改以后居住住户成分改变了很多,也不知道是不是胡家后人? 探头看看,巷内地面铺设考究,巷道右边门里就是父辈们的私塾,左叉道就是通往胡骏家。老大、老三后前居住。

没有熟悉的人,问问院内菜地干活的女人话也不多,这里太生疏了。我坐在大门前石凳上,找找家的感觉。门前的小池塘还是记忆中的原貌,用途是刷洗马桶和菜地浇灌。父亲6岁时带叔叔在这里玩耍,叔叔不小心掉进池中,辛亏家里种菜的长工将他救起,父亲说当时吓得不轻。

祖父最小,曾祖父母特别宠爱,毕业于芜湖民国公学。酷爱读书,印象中在马渡桥时他房间上的阁楼有很多竹书箱,箱内全套古书籍码放有序。接受了新思想的他,对家里的事没有兴趣,家里也没有安排他做什么事,基本上无所事事。三兄弟分家时,除了房产外,曾祖父将600亩田分为四份,三兄弟各得一份,另一份是公用,两个商店由老大、老二分别掌管,后来让祖父是帮老二管管账。人称祖父为“三先生”,祖父虽然是地主,但不善敛财,从不管事,收租给多少就多少。他天生胆小,经同学推荐,他曾到江苏靖江县衙当过录事,但看见杀人,吓得不久就回家了。家人托人给他找了榔桥税务督监的肥差,别人想要都得不到,而他怕得罪人,坚决不去。同学请他到南京、芜湖办的报纸当编辑,也干不多久。坐吃山空,后来就靠卖田过日子。

父亲读高中时,家境就每况日下了,好不容易考到的高中,在茂林中学读到高一年级就辍学了,台湾学者胡耐安按辈分是祖父侄子,但年龄相仿,是祖父的

胡氏宗亲网 搜索

主题:泾县溪头都:老家的感慨

hslxhns发表于 2016-07-04 01:03