来源:《文汇报》2015年8月7日版作者:吴格

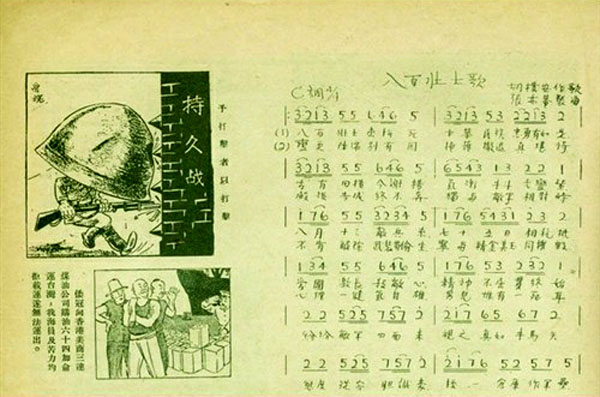

封面图片:1937年第2期《总动员画报》上登载的胡朴安作歌、张亦庵制曲的《八百壮士歌》 1937年,近代学人胡朴安先生年将六十,元旦于《朴学斋日记》中记云:余不记日记将近二十年,中间间断,今自二十六年始,当日日记之。天幸先生新年发愿,自本年始恢复日记写作,并至老未辍,遂为后人留存大量宝贵记录。《朴学斋日记》中对于淞沪会战战况之记述,一则同仇敌忾,义愤填膺,再则出于新闻工作训练,言必有据,随时核实修正,虽属私人记录,又力求真实客观,志在存信,堪称上海抗战史之民间实录。

上篇 1937年,近代学人胡朴安先生(1878—1947)年将六十,元旦于《朴学斋日记》中记云:

以旧历计算我年五十九岁两个月,以新历计算五十八岁三个月。昔卫武公年九十,犹日诏于国人曰“毋以耄而舍我”。以我年比之武公,犹是壮年,岂可自懈。余不记日记将近二十年,中间间断,今自二十六年始,当日日记之。

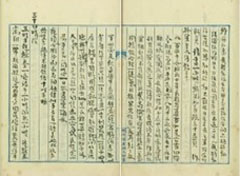

天幸先生新年发愿,自本年始恢复日记写作,并至老未辍,遂为后人留存大量宝贵记录。现存先生所撰《朴学斋日记》手稿,跨度近五十年,具体年代分为三段:(1)清光绪二十五年至二十九年(1899—1903),先生年二十二至二十六岁;(2)民国十年至十六年(1921—1927),先生年四十四至五十岁;(3)民国二十六年至三十六年(1937—1947),先生年六十至七十岁。以上三时段,分别对应先生青年、中年及晚年时期,经历聚散,虽非全豹,仍可据以钩稽先生出处、治生、交友、读书、著述等活动,并由此考察先生身处之时代面貌,足称文化史、民国史、上海史、抗战史研究之史料渊薮。

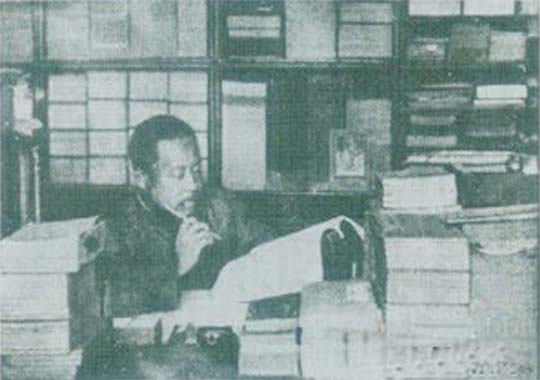

先生本名有忭,学名韫玉,字仲明、仲民、颂明,号朴庵、朴安,晚号半边翁,室名朴学斋等,中年后以号行。安徽泾县人。早岁随父研习经史,兼攻格致之学,科考之余,在乡任塾师授徒,少年困苦,备尝艰辛。清季废科举,兴实业,先生禀黄山白岳间“徽州骆驼”精神,至沪谋生发展。际会时代风云,先后加入国学保存会、南社及同盟会,与陈佩忍、诸贞壮、高天梅、苏曼殊、朱少屏、柳亚子等结交,并参与《国粹学报》《民立报》《新闻报》等编辑撰稿,以文字鼓吹革命,由传统文士向现代知识分子转型。清末民初,先生曾先后任会计、编辑、报人、秘书、官员、教师等职业,最后选定从事教育及学术研究。上世纪20年代后,即以办报、教书为业,兼事著述,先后任教于大夏、复旦、东吴、暨南、上海、持志等大学。1937年抗战爆发,报馆停办,蛰居危城,遭遇中风,锻炼恢复,抱病写作,经历人生重大转折,其思想学问亦进入新发展阶段。

兹据《朴学斋日记》丁丑、戊寅(1937—1938)分册,辑录先生对时事战况之观察、感时悯乱之吟咏,兼及其身处民族危难中对于个人学业之不懈追求,以见先生人格学养之一斑。限于篇幅,先生对“八一三”淞沪会战战况之记录,仅利用《朴学斋日记》1937年10月末以前部分编次。尝鼎一脔,犹可当20世纪之《倭变事略》《日本犯华考》读也。

先生身兼教师及报人,对于中日形势消长,自1937年初即已十分关注:

(一月)二十九日:日本广田辞职后,天王命令宇垣组阁,陆军极反对。宇垣今日已拜辞组阁之命令。日本陆军之强硬如是,将来组阁者不知果何人。如完全为陆军统制,则中日问题当愈吃紧矣。

上海青年画家沈逸千赴绥远抗日前线考察写生,近年曾见多种报刊载文介绍,先生日记中也留下记录:

(四月)十八日:四时,到大新公司看“沈逸千蒙古绥察图画展览会”,余题一诗云:“万里边疆咫尺间,笔端收拾好河山。吾人莫作等闲看,巩固中原第一关。”

先生参与主办《民报》外,又兼《立报》股东,“八一三”之前,上海报业仍具蓬勃发展气象:

(五月)十六日:十二时到银行俱乐部,《立报》开股东大会,到成舍我、吴中一、钱沧硕、田丹伏、萨空了、朱虚白。成舍我提议,北平《世界日报》作股十五万元,上海《

胡氏宗亲网 搜索

主题:胡朴安在“八一三”淞沪抗战中

hslxhns发表于 2016-06-24 17:15

下一页 (1/14)