泾县“溪头都”是祖辈生活的地方,自父母1949年离开这里,我们一家子就算是四处漂泊的外乡人,六十多年来“溪头都”这个地名像个影子一直缠绕,“根”与“本”的情结无法解释,融入到骨子。

“溪头都”地处泾县东乡,泾县最高峰黄子山南麓,原是有五、六百人家的村落。丹溪水穿村而过,“丹溪”发源于“黄子山”的“白马崖”,“白马崖”是传说一条犯了天条,被玉帝惩罚的龙禁锢化身为白马的地方。由于是龙水,当地流传“一天一暴(下雨),稻米没人要”,是片富庶之地。

“溪头都”胡姓人口占全村的80%-90%,称为“龙坦胡氏”。

“龙坦胡氏”是宋元年间,自婺源清华迁到此地,这一支是胡学的后人,始隋末自陕西咸阳南迁传承脉络是:胡乐陵——胡福——胡瞳——胡学——胡延晖——胡莞——胡晓——胡日华——胡明远——胡存仲——胡渠——胡汝坚。胡汝坚为龙坦胡氏始祖。宗祠字派为:天、尚、一、其、麟,承、先、世、泽、贞,有、道、传、家、永,贤、良、奕、载、兴二十字,大概天字班始于明末清初,我属“道”字辈。

2014年3月30日,我和女儿去了“黄田”,看了奶奶的家乡和父亲初中就读的地方。清明已近,顺便来到不远的“溪头都”,准备给叔叔烧柱香。既然到了这里,就去老家看看。

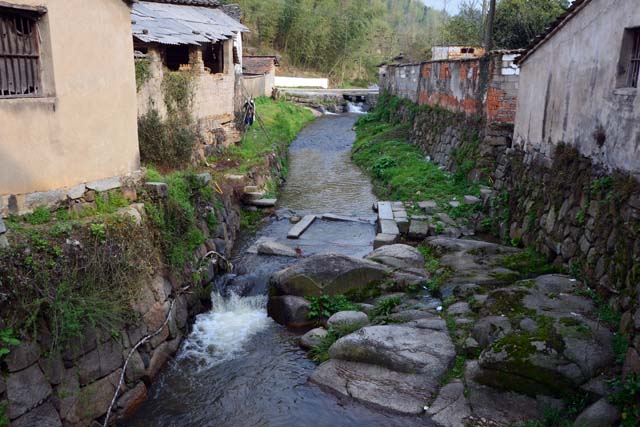

公路和老家隔一条河,公路上的一段是“溪头”新街,老街隔河相望。过新架设水泥桥我们驶往对岸,停车后朝村里走去。多年没有来,倒淡忘了去路。女儿问我怎么走?记忆中溪头都老街临河,只要顺河而上,路就不会错。我们沿水圳逆流而上,走不远看见村口的门楼。 与徽州村落相同,皖南人都将水源视为财源,家家门前源远流长的溪水就是滚滚而来、用之不竭的财气。何况还给日常用水带来便利?水渠上搭放的石条是洗衣、刷锅洗碗的之处,竖放的拖把......一切的一切,都那么熟悉。 古人智慧是超乎想象的,会利用自然,改造自然,驾驭自然。眼前就是古人的水利工程,河上筑坝抬高水位,修水渠将水引入各家各户。换个角度更为清晰。不仅实用,而且形成瀑布人文景观,急喘的流水声,给村落赋以活力。 坝上水缓处有长石凳,既可以歇息,又可以观景。我们去时,河那边传来阵阵锣鼓声,与潺潺的流水声混和一起,交织成一部古村落的咏叹调。

“溪头都”街道沿河延伸,自上游的“狼山”始,到村口的“大溪桥”,全长约四、五里,应说是个长街了。路面用石头铺设,众多的路亭是这里的特色。 尽管街道很长,但那时最繁华的地段是龙坦桥,旧时这里是溪头都的商业中心。龙坦桥横跨丹溪,由7根长石条并列铺成,宽敞。两旁架空的既是石凳也是桥栏,可算是当年最宏伟的工程。 桥上观看“丹溪”,一注碧水穿村而过,水流潺潺,据说即使是大旱,也从没有断流。水口文化是古代皖南地区建村的依据,古人讲究风水,同时也创造出人与自然和谐空间。水既是财源也是人必须利用的自然资源,老街很多地方有通往河里道路,方便百姓人家用水、取水。 “龙坦桥”附近商业集中,据堂兄胡骏书中描叙:街右上游有布店兼卖杂货的“万太和”、“正泰”、“福升”、“庆康”和“天利和”药铺、“陈广生”药店。街右下游还有豆腐店、药店。街左上游有香店、桶匠(圆木)店、鞋店、炮竹店、糕饼店、纸扎店。十三亭有银匠和铜匠。街左下游还有弹棉花店、铁匠铺、棺材铺、油漆店等。石板路上还有竹匠店、赶毛驴的脚力店。特别是酱坊。远近闻名,民间流传的“溪头都的干子、榔桥的伞,黄田的姑娘不用擀”中的“溪头都豆腐干”就是出至此处,酱坊制作酱瓜、酱生姜、腌大蒜、腌萝卜都美味可口,名声远扬。

曾祖父胡泽馈是“溪头都”的一方富豪。开有“庆康”、“复生” 两家店,由于经营有方,收益颇丰。父亲出生时曾祖父已去世,两家店分别由老大胡养斋、次子胡养坤经营。 整条街中间地面用长麻石条铺设,下面就是下水道,既方便那时主要的搬运工具独轮车行驶,又便利排水。两边则用卵石一直铺到店门前。 自解放后这里一直不是行政中心,远离公路,逐渐退出商业

胡氏宗亲网 搜索

主题:泾县溪头都:老家的感慨

hslxhns发表于 2016-07-04 01:03

下一页 (1/3)