链接:http://reader.gmw.cn/2013-12/17/content_9838067.htm

胡适《四十自述》作为民国时期著名的自传之一,一直是后人了解胡适其人其事其思想的重要著作。其中,胡适幼年时期在家乡所接受的启蒙教育,还浸透着中国传统教育方式的点点滴滴。这里边不但有私塾印象、学堂感受,还有很多描写家庭教育的片断,慈母严父的种种教育细节等等。而所有这些时代记忆,对于时隔若干年之后的现代读者而言,不但具有新奇的历史现场感,更有着深远的现实启示意义。

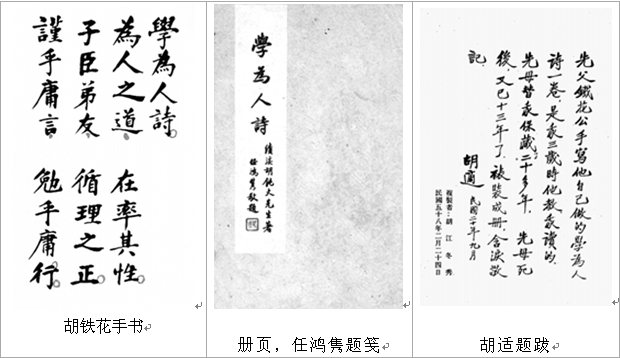

胡适在《四十自述》第一章“九年的家乡教育”中提到,他小时候在父亲的教育下,在进学堂之前就“已认得近一千字了”。这样良好的基础之下,胡适念的第一部书就不再是常规性质的《三字经》《千字文》《百家姓》《神童诗》一类的“蒙书”。为此,胡适深情地忆述道,我念的第一部书是我父亲自己编的一部四言韵文,叫作《学为人诗》,他亲笔抄写了给我的。

那么,这样一部胡适父亲亲自撰写、带有家训性质的教材《学为人诗》,全貌如何?对胡适后来的人生观影响如何?这都成为后世研究者绕不开的课题,也是普通读者倍感兴趣的话题。这部《学为人诗》,在胡适生前没有全文影印出版过,在其逝世之后即由其夫人江冬秀珍藏。1969年2月24日,江氏委托台湾胡适纪念馆影印此诗卷,用于馈赠亲友,才使我们得以一睹全貌。

这是一本十三面的折页册子,封面题笺者为胡适好友任鸿隽(1886年—1961年)。十三面手迹中,有十二面是胡适父亲胡铁花(1841年—1895年)的手迹,其中第一面为他自己的题笺《学为人诗》的白色笺条,与写示“胡嗣穈读”(胡适,原名嗣穈)的红色笺条,后十一面则为《学为人诗》的手书全文,并亲自用朱笔通篇点过句读。第十三面为胡适的跋文,称:

先父胡铁花公手写他自己做的学为人诗一卷,是我三岁时他教我读的。先母替我保藏了二十多年,先母死后,又已十三年了,裱装成册,含泪敬记。

胡适 民国二十年九月

看来,胡适将这部先父遗诗裱装成册的时间为1931年9月,此时正是其在上海撰写《四十自述》前两章的时间。在自传中有过三次征引的这部《学为人诗》,正出自这本裱册中的其父手书原文。现将原文全录如下,以了解胡适的家风家训,也是胡适早期思想来源的原始文献之一。

《学为人诗》

为人之道,在率其性。

子臣弟友,循理之正。

谨乎庸言,勉乎庸行。

以学为人,以期作圣。

凡为人子,以孝为职。

善体亲心,能竭其力。

守身为大,辱亲是戚。

战战兢兢,渊冰日惕。

凡为人臣,夙夜靖共。

敬事后食,尽瘁鞠躬。

国怙宠利,而居成功。

小心翼翼,纯乎其忠。

曰兄曰弟,如手如足。

痛痒相关,亲爱宜笃。

有思则和,有让则睦。

宜各勉之,毋乖骨肉。

夫妇定位,室家之成。

诗嘉静好,易卜利贞。

闺门有礼,寡妻以刑。

是谓教化,自家而行。

朋友之交,惟道与义。

劝善规过,不相党比。

直谅多闻,藉资砥砺。

以辅吾仁,以益吾智。

凡此五者,人之伦常。

君以教民,谓之宪章。

父以教子,谓之义方。

宜共率由,罔或愆忘。

五常之中,不幸有变。

名分攸关,不容稍紊。

义之所在,身可以殉。

求仁得仁,无所尤怨。

古之学者,察于人伦。

因亲及亲,九族克敦。

因爱推爱,万物同仁。

能尽其性,斯为圣人。

经籍所载,师儒所述。

为人之道,非有他术。

穷理致知,返躬践实。

黾勉于学,守道勿失。

这首《学为人诗》,文字并不浩繁,义理并不艰深,却可以说是为三岁的胡适开启了人伦道德之门。诗中所强调的“为人之道”,分别阐释的所谓人臣、人子、兄弟、夫妻、朋友之道,都言简意赅,明白清楚。可见,如何看待与对待这“五伦”,从小树立正确的“为人之道”