李约瑟(中)与胡道静夫妇

11月6日上午七时半,胡小静来电沉痛地告诉我,他父亲胡道静先生昨夜九时逝世了。道静先生是上世纪三十年代柳亚子创办的上海通志馆至今最后的一位编辑,他是一位博学多才、德高望重的学者。他的逝世,是上海历史学界的重大损失,也是我国学术界的重大损失!

道静先生今年九十高龄。年初,他所在的单位上海人民出版社为他祝寿,在南国饭店办了四桌酒席,宴请他在沪上的亲朋好友。出席祝寿会的人都准备好贺联、贺词、贺文,有的称他是“学界泰斗,人间祥瑞”;有的称他是“博学贯中西,精思著妙文”;他的好友、著名学者王元化教授因有小恙,未能参加祝寿会,特地托人送来贺联“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横。“胡先生看在眼里,喜在心头。他站立起来,激动地向大家鞠躬致意并讲话。大家都祝贺他长命百岁,他自己也有这个信心。但是,万万料不到他竟这么突然地永远离开了我们!

我认识道静先生是在上个世纪七十年代末,那时上海市统战部有关部门召开一个遭受“四人帮”迫害的专家学者座谈会,胡先生在会上控诉了“四人帮”对他的迫害。他说,“文革”中,“四人帮”大抓“炮打张春桥”的革命群众,他的大儿子(即小静)是上海的大学生,参加“炮打”,被隔离了。“四人帮”为了挖出“长胡子的后台老板”,把他也抓了起来。这件事在“文革”中闹得满城风雨,家喻户晓。后来“四人帮”为掩人耳目,把他们父子监禁起来,对外界封锁消息。所以,胡先生一发言,就引起我的注意,他个子不高,瘦瘦的,穿一身旧的蓝色中山装,身体虚弱,讲话声音细细的。他就是鼎鼎大名的胡道静先生呀。听了他的控诉,人们真相大白了:胡先生经历了整整八年的铁窗生活,更为好笑的是在他锁进班房一年以后,逮捕证才送到他老伴手中。胡先生在监狱里受尽折磨,摔了一大跤,腿骨受伤,没有及时医治,从此他变成了一个瘸子。释放出来后又下放到里弄监督劳改,扫马路、洗厕所、通阴沟……胡先生的控诉令人动容。

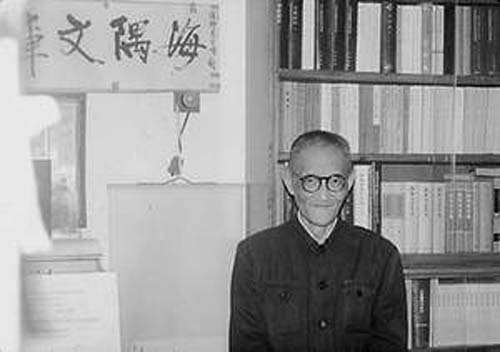

从此,我对胡先生产生了敬佩之情。那时,他在上海人民出版社上班,不久落实政策,他家搬到四平路。我正在为江苏古籍出版社撰写一本《徐光启》小册子,胡先生是中国科技史和上海史专家,对徐光启很有研究,所以,我就到他府上求教,每次他都是那么热情、那么认真地帮助我,为我提供资料。胡先生待人诚恳,乐于助人,所以,我经常去拜访他,在他的“海隅文库”里聊天,于是,我渐渐地走近了胡先生。

胡先生的老家是安徽泾县,远祖胡承珙是嘉庆朝的皖系汉学名家,父亲胡怀琛、伯父胡朴安也是汉学名家,尤其朴安以治文字、训诂而闻名于学界。胡先生从小聪明好学,读中学时就学习古典目录学。不仅师承家学,而且师从一代名家顾实先生,不到20岁,就撰写了一本《公孙龙子考》,顾先生为之撰序,由商务印书馆出版。上世纪八十年代台湾商务印书馆重印。当时“商务”给了他稿费200元银元。第一次得到一大笔钱,他欣喜若狂,首先想到的是买书。胡先生说,他一生唯一喜欢的是书,小时候就开始做一个藏书家的梦,而对吃的穿的,满不在乎,只求果腹蔽身。他念了一首顺口溜:“鞋子破,帽子破,身上的褂儿破。只有架上的书儿多。”念罢,他笑了起来。胡先生的家住在上海闸北花园路18号,是一幢三楼三进的住宅建筑,他拥有一个书斋,自己题名为“朝宗楼”。“朝宗”二字出典于《禹贡》“江、汉朝宗于海”句。后来他改为“海隅文库”,解放后,他请周谷城先生为他书写,挂在书房墙上。

可是,好景不长,美梦未圆,1932年1月28日,日本侵略军的战火烧到闸北,胡先生住宅附近的闸北很快成为一片废墟,他苦心收藏的图书化为灰烬。他经受不了这个沉重的打击,生了一场大病,差一点死去。不久,他大学毕业了,经朋友介绍,进入柳亚子先生创办的上海通志馆,参加编修《上海市通志》。“通志”的重点是写“十里洋场”的上海,需要发掘和整理大量的外文资料。为了做好这项工作,他开始