按:胡氏家族既是承德(热河)地方传承中国优秀传统文化的优秀代表和文脉赓续的历史见证;也是承德(热河)地方多民族交流交往交融发展珍贵的文化样本和宝贵的文化资源。

开头的话

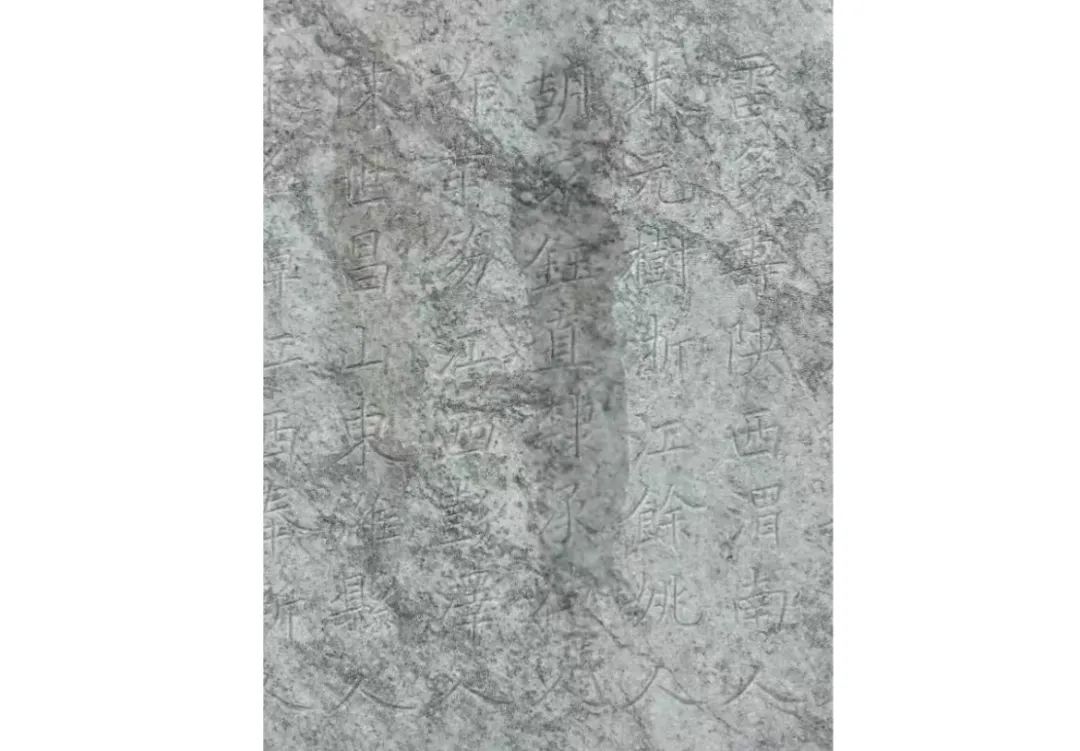

2024年4月14日清晨,铅灰色的乌云遮蔽了整个天空,蜗居在家的我,打开手机微信朋友圈,首先看到的是胡乐夫老师发的9张照片。仔细看来,原来是胡乐夫老师在北京孔庙国子监第61号《进士题名碑》上找到了其六爷爷胡家钰的名字。他在微信中留言道:“众里寻他千百度,功夫不负有心人,在碑林的茫茫人海中找到先祖的名字实属不易”。此时此刻胡乐夫老师的心情该是何等激动啊!朋友圈的照片是5点17分发出的,我猜想,头一天,胡乐夫从北京孔庙国子监回到家中,一定是激动不已、思绪万千、彻夜未眠。

上图:胡乐夫在北京孔庙国子监第61号《进士题名碑》前留影。

承德市政协原主席郑晓东先生得知情况后,立即与胡乐夫老师相约,4月16日再次去北京孔庙国子监,要亲眼看看《进士题名碑》,因为他一直关心和支持承德历史文化的发掘和整理。果然,16日上午9点半,二人就把那通《进士题名碑》的照片和胡乐夫在碑前留影发给了我。

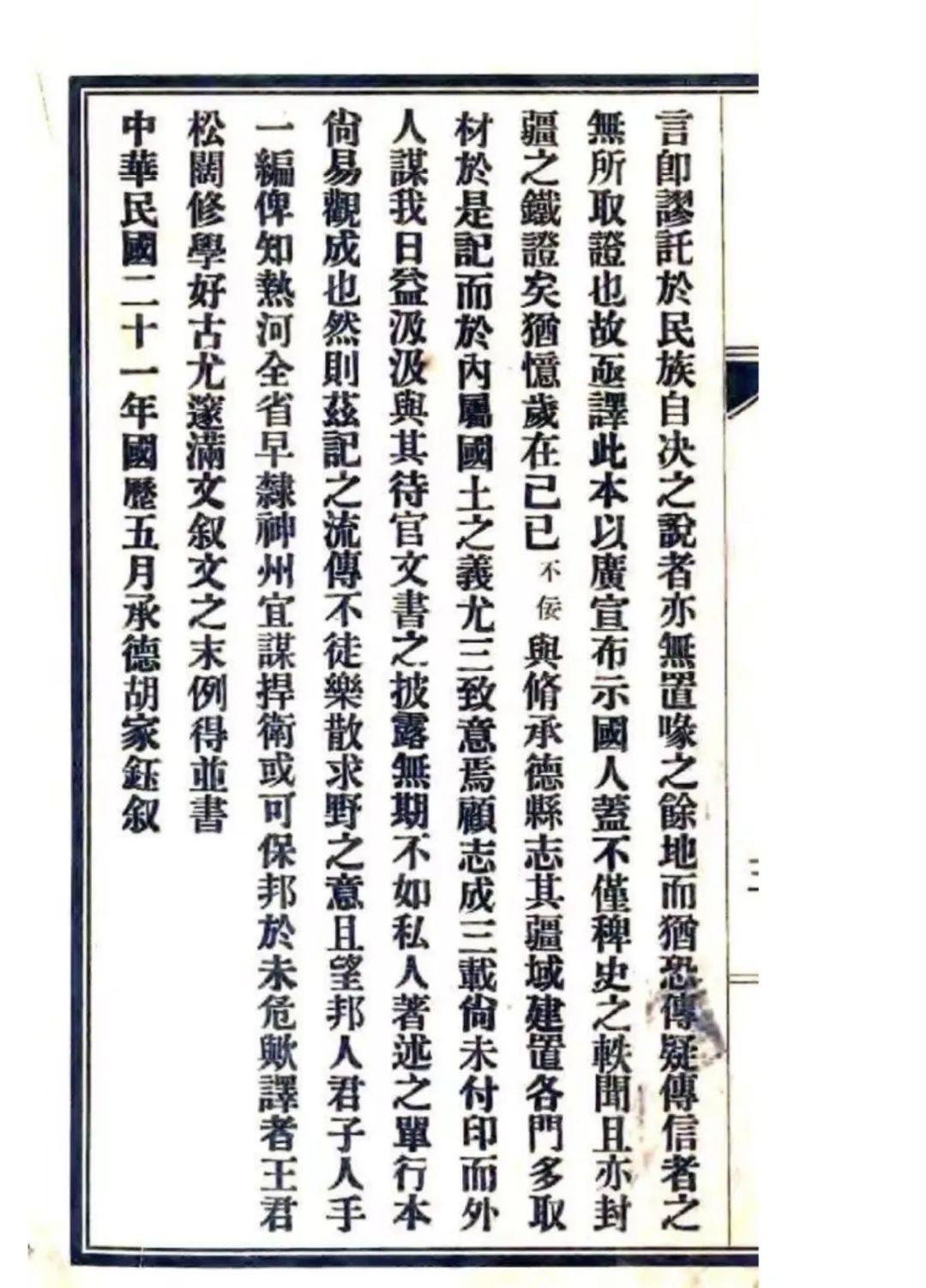

我由此想到,在拙作《热河文庙》一书中,我把胡家钰收入“清代承德二十一名文进士名单”,并“以纂修民国版《承德县志》的胡家钰”为题,介绍了胡家钰的人生经历和编纂《承德县志》的经过,但限于当时手头资料少,文字表述简单。

历史过往、现实、未来是相通的。上个世纪九十年代初,我举家迁居承德后,在市井坊间常常听说胡氏家族祖上的故事。得知胡家钰的名字刻在北京孔庙国子监进士碑上,我觉得有必要借此对热河(承德)胡氏家族的历史作进一步深入考察。因为,这个家族自18世纪的康乾盛世起至今,在热河(承德)地域的历史文化演进中,凝结着胡氏家族的艰辛和荣光,承载着一段段鲜活滚烫的地域文化表达,作为热河(承德)历史文化资源的重要组成部分,具有很强的典型性意义。于是,为了表达对承德街胡氏家族的敬仰追思之情,我再一次查找翻阅相关历史资料,进行认真梳理考证,便有了如下文字。

胡氏家族高祖流寓热河

所谓“流寓”,就是流落他乡居住。乾隆朝中期,是康乾盛世的极盛时期,每年扈从大臣、内外蒙古各部、藩属国和少数民族首领及宗教上层人物、外国使节等来到避暑山庄朝觐乾隆皇帝,由此,人们把这里看做是一个很有发展前途的地方,齐鲁晋豫吴越燕冀的商贾工匠、民间艺人等大量外籍人口迁徙流入。

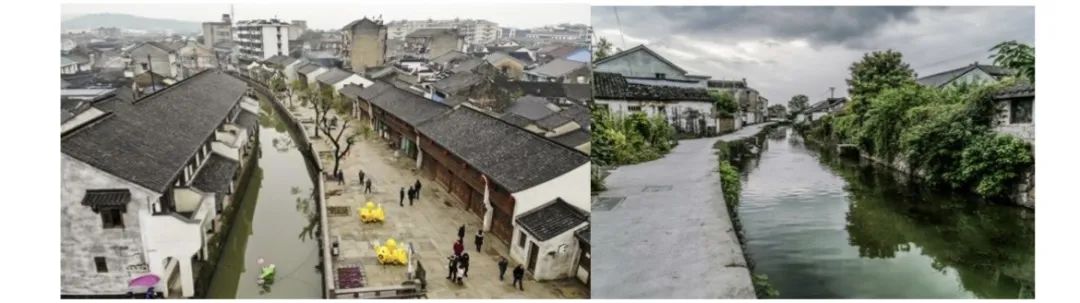

上图:承德街景(老照片)

热河(承德)浙江上虞(今绍兴市上虞区)籍胡氏家族的高祖胡大昭正是在这个大背景下,率先流寓到热河(承德)的。

乾隆七年(1742年),废热河州,改设热河厅,始设巡检司,巡检司巡检主官为正九品,主管治安巡逻、防盗抓贼等等。到乾隆三十九年(1774年),共有7人担任热河巡检,跟其他职务官员不同的是热河巡检一职全都是外省汉人,其中,乾隆二十九年至三十九年(1764~1774 年)任热河巡检的浙江上虞县人夏熙担任巡检时间最长,达11年。

夏熙在热河巡检任上,勤职爱民,体恤有罪的人,设立公共坟地;为安抚挨饿逃荒的人,他捐资置产,设棚施粥,是个贤明的好官。正当直隶总督周元礼为“越级提升”夏熙准备面奏乾隆皇帝之际,夏熙却因积劳成疾,病死在住所。

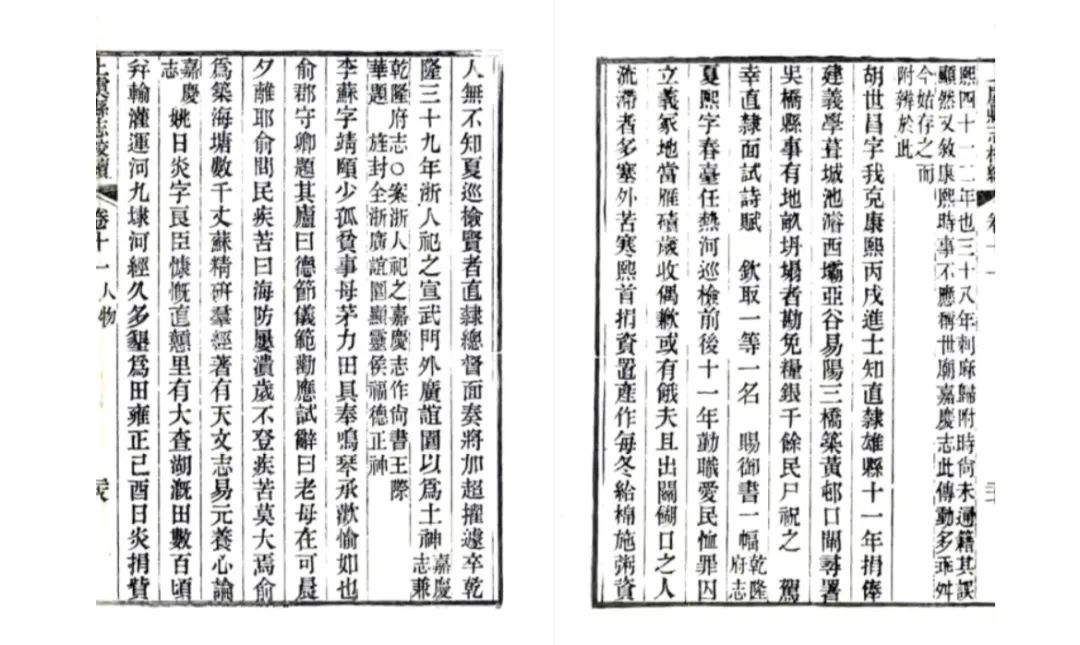

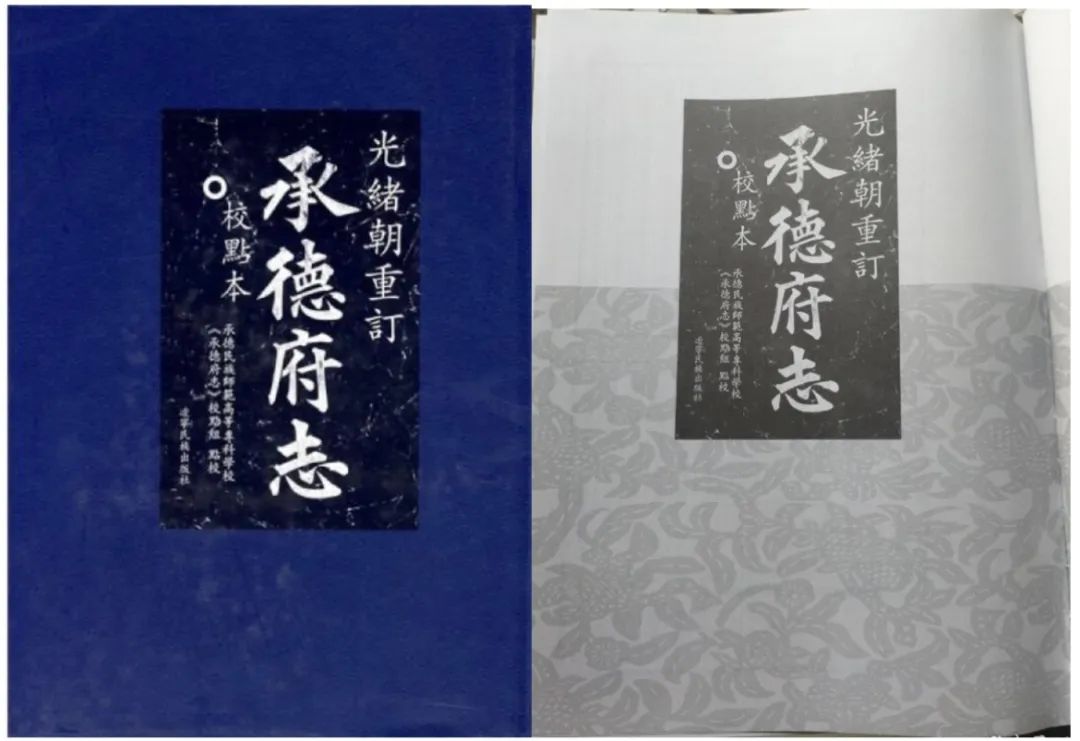

上图:浙江《上虞县志校续》关于夏熙的记载。

道光九年(1829年)成书的《承德府志》关于夏熙的记述,与清光绪二十五年(1899年)成书的《上虞县志校续》基本相同,只是少了“浚旱河,捍民居”和“乾隆三十九年(1774年),祀之宣武门外广谊园,以为土神”的内容。户部尚书王际华为夏熙题“旌封全浙广谊园显灵候富德正候”。浙江富阳人、中国现代作家郁达夫生前的散文《北平的四季》道:“我那长子之骨,现在也还埋在郊外广谊园的坟山”。